Editorial – Abril 2015

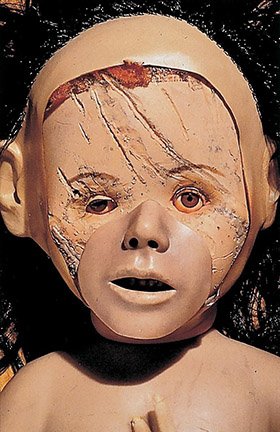

Maria Rita Guimarães Caro leitor e amigo do Cien Digital, Talvez a melhor maneira de lhe apresentar este número do Cien Digital, fosse simplesmente sugerir que você o abrisse, como quem abre um "Kinder Surprise": uma surpresa, certamente aguardada, mas impensável!…