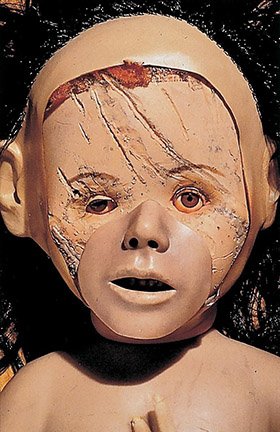

Sobre qual humanidade falamos?

Laboratório Ciranda de Conversa – CIEN-PR[1] - Karina Veiga Mottin[2] e Willie Anne Martins da Silva Provin[3] Diante do impasse que encontramos, do que qualifica o sujeito enquanto humanidade e tendo como horizonte a restituição do lugar do saber autêntico…