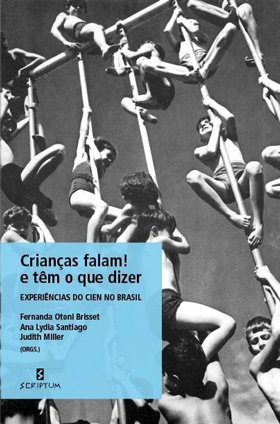

Editorial – Novembro 2013

Maria Rita Guimarães Caro leitor e amigo do Cien Digital, Inclua-se! Não fique por fora da leitura deste número do Cien Digital! Comemoramos o número 15 com visual novo, navegabilidade fácil, mais atual, mais ágil! Tudo isso pela competência de…